Testimonianze della lunga battaglia per un'italianità spesso negata

Autore: Carmen Palazzolo

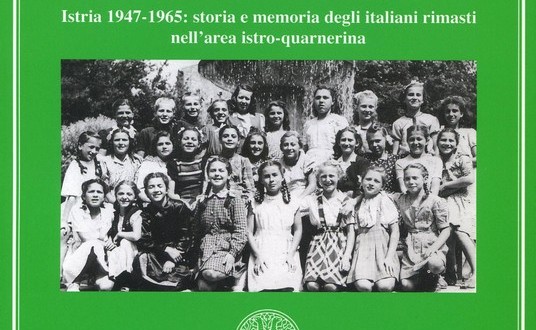

NASCITA DI UNA MINORANZA. Istria 1947-1965: storia e memoria degli italiani rimasti nell’area istro-quarnerina. Già il sottotitolo dell’opera ben sintetizza il contenuto del volume, che descrive attraverso testimonianze le condizioni di vita degli italiani rimasti nel territorio ceduto alla Jugoslavia dopo il suo massiccio abbandono da parte della gran parte dei suoi abitanti. Prof.ssa Nemec, la memoria dei rimasti può essere ancora definita impaurita - come afferma il prof. Pupo nella Prefazione - e il loro comportamento improntato al tacere e mimetizzarsi? “Non credo che gli istro-italiani abbiano più bisogno di tacere e mimetizzarsi, anche se la duratura percezione del controllo sociale e l’amnesia promossa come ragion di Stato, rispetto a eventi come l’esodo della maggioranza dei connazionali, hanno lasciato il segno: hanno comportato l’apprendimento di modalità di espressione caute e prudenti, conformi a un regime che non tollerava antagonismi alle versioni ufficiali; il silenzio ha avuto un senso storico, a lungo è stato una strategia di difesa della sfera privata contro l’invadenza della sfera pubblica. Se abbiamo oggi questi racconti è perché si sono conservati entro nuclei familiari e comunità che poterono funzionare come contesti di difesa e accoglienza, mentre le versioni ufficiali si imponevano nella generale svalorizzazione della minoranza. Sono necessari interlocutori solidali e pratiche sociali nelle quali i ricordi possano essere collocati a fare in modo che non restino fatti privati e irrilevanti. La ricerca storico-sociale con le memorie dei protagonisti va in questa direzione: obiettivo statutario della storia orale è quello di dar voce a chi non ne ha avuta, ha parlato in modo sommesso entro cerchie ristrette o non ha parlato per niente. Attraverso questo tipo di fonti si ricostruiscono esperienze, dinamiche, interpretazioni non altrimenti documentabili che entrano nel vivo delle trasformazioni postbelliche. In tal modo si apre la gamma delle differenze, si arricchisce il quadro di tante variabili, rendendo giustizia a tanti percorsi, spesso occultati da definizioni univoche e semplificatorie come quella di “ rimasti”. Quali sono le difficoltà che ha incontrato nella raccolta delle testimonianze? “Nel volume diverse pagine sono dedicate all'analisi dei diversi stili narrativi, delle motivazioni per tacere o per parlare del passato, delle condizioni stesse di produzione ed elaborazione delle memorie. Dobbiamo tener presente che parliamo di un ventennio di formazione della minoranza, nel quale le urgenze della vita quotidiana suggerivano di non vedere troppo, di non giudicare, di imparare a vivere nei termini di normalità l’anomalia del passaggio da una condizione egemonica a quella di minoranza. Ovunque nel dopoguerra il lavoro di superamento dei traumi e dei lutti impegnò non poco le società, qui esso fu continuativo rispetto al dopo-esodo e parallelo ai processi di neo-integrazione nella Jugoslavia comunista: tutto l’insieme richiedeva familiarità con l’oblio, capacità di “girare pagina”. Posso dire che generalmente buona è stata l’accoglienza riservata a me ed al mio progetto d’indagine, la trasmissione ha potuto realizzarsi nel contesto istriano di fine decennio del nuovo secolo, all’interno di ambienti culturalmente vivaci e confortevoli come quelli delle comunità italiane, in un momento in cui erano alle spalle la dissoluzione delle ideologie, il tramonto dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia, la scomparsa del confine tra Slovenia e Italia, tutti fattori capaci di riformulare il rapporto tra la minoranza italiana, l’istrianità e il più ampio contesto balcanico. Altri elementi hanno favorito la narrazione: era presente, a vari livelli, la consapevolezza di una sorta di “ultimo appello”, ovvero della crisi di una “memoria vivente”, determinata dalla progressiva scomparsa di testimoni diretti degli eventi cruciali del ’900; è stato possibile anche un uso costruttivo della memoria, nel senso che i membri di una minoranza possono compensare la perdita di diritti e valore nel passato con il desiderio di un avvenire migliore per le generazioni successive. E’ chiaro che la qualità delle aperture è stata diversa, come in ogni ricerca storica sul campo che comporti lavorare con i testimoni: si tratta di entrare in relazione con disposizioni e situazioni molto diverse, a maggior ragione in questo caso, dal momento che chiedevo di rievocare gli anni più duri del dopoguerra, di raccontare un passato discusso e spesso traumatico: quasi non vi è famiglia tra i rimasti che non sia stata segnata e ridefinita dal ventennio post-bellico e io ho chiesto le storie familiari, per poi restituirle in una cornice più ampia”. Sembra ormai accertato ed accettato che le motivazioni per esodare come quelle per rimanere sono state molteplici. Quali sono i motivi per rimanere che emergono dalla sua ricerca? “Parte centrale della ricerca è stata proprio quella relativa all'esplorazione delle molteplicità di vincoli e microfattori che indussero alla permanenza. Molto è emerso rispetto alla difficoltà di percorrere il labirinto delle opzioni, rispetto alle quali le memorie segnalano robusti deterrenti; nella varietà e complessità delle testimonianze si evidenziano molti altri elementi, come legami forti con il territorio, obblighi parentali, il freno esercitato dagli anziani, stanchezze dei reduci dalla guerra a lungo lontani dal luogo d'origine, sfiducia nelle possibilità offerte dall'Italia, moti di speranza nel futuro socialista. Il fattore tempo per le generazioni nate negli anni '30 fu fondamentale: man mano che i tempi di incertezza e attesa si allungavano si verificavano processi d’integrazione nel nuovo contesto politico-sociale: formativi, lavorativi, matrimoniali. In tali direzioni gli istro-italiani inaugurarono sistemi complessi di tipo adattivo, affrontarono iter formativi - linguistici, politico-culturali, di relazione inter-etnica - sperimentando istanze normative e regole implicite per realizzare strategie di sopravvivenza e stabilizzazione. Il lavoro sulle memorie non giunge a conclusioni univoche, ciascuna delle tante questioni trattate - le condizioni materiali di vita, la percezione dell’esodo, la formazione dei giovani, il comunismo, il rapporto con il territorio, l’economia e il lavoro, ecc. - si presta poi più che a conclusioni a considerazioni, spero di tipo nuovo”. Le motivazioni ideologiche per rimanere furono - a suo avviso - più numerose delle altre? “Alcuni, soprattutto i più giovani, avvertirono un esuberante moto di speranza e uno slancio rivoluzionario diretti a costruire una società socialista e una vita nuova all’insegna della fratellanza italo-slava. “Ci credevamo ” è espressione che segnala l’impegno in concreto attivismo, nella proiezione verso un futuro che pareva dietro l’angolo, intensamente desiderato e inseguito con forza collettiva. La fame e le paure, i danni e i lutti della guerra, le violenze, le lacerazioni familiari e comunitarie potevano esser concepite alla stregua di miserie private, incidenti di percorso, nella rincorsa verso un avvenire carico di promesse. Per gli altri, che si ritrovarono, spesso loro malgrado, a fungere da retrovia del movimento dell’esodo, contava il fatto che gli italiani avevano perso le loro classi dirigenti ed erano giunte le nuove leve dei Poteri popolari, solo in parte autoctone, per il resto provenienti da altre regioni jugoslave. Si ritrovarono dispersi e spaesati, a fronte di un nuovo analfabetismo, in senso letterale e per molti anche in senso politico: questo fu particolarmente vero dopo il 1948, quando a molti risultò incomprensibile la svolta indotta dalla risoluzione del Cominform. Le nuove gerarchie create dalla politica comunque non favorivano gli italiani, giocavano a loro sfavore le colpe del fascismo - dalla snazionalizzazione alla guerra perduta - e la passata egemonia economica e culturale, fatto che li rendeva l’immediato bersaglio della lotta di classe. Inoltre le crisi acute di relazione tra Italia e Jugoslavia coinvolgevano l’intera minoranza, com’è documentato dalle vicende del suo organo maggiormente rappresentativo, l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, la cui storia appare strutturata come una guerra fatta di sconfitte e arretramenti, battaglie vinte e territori riconquistati, in un contesto di perenne ri-legittimazione”. Molti esuli considerano i rimasti traditori e collaborazionisti e perciò non vogliono avere a che fare con loro. E’ una taccia giustificata? “E’ uno dei nodi più dolorosi e centrali nella relazione tra esuli e rimasti, violenze e tradimenti costituiscono un lutto complicato da elaborare, che coinvolge più generazioni. Uno dei principali addebiti fatti ai compaesani da chi partiva era infatti quello di aver preso parte al movimento espulsivo, in quanto inquadrati nei Poteri popolari; ma la generalizzazione e il relativo rancore spesso sorvolano sul fatto che buona parte di coloro che si erano compromessi in atti particolarmente zelanti e odiosi era poi partita anch’essa. La personalizzazione della colpa può finire con l’estendersi all’intera minoranza, che per essersi adattata sembrava negare la sua italianità, di fatto continuamente contrattata e difesa negli spazi consentiti dallo jugoslavismo integrale. La presenza di una controparte alla quale attribuire almeno alcune colpe per le proprie vicissitudini, è in genere fattore decisivo nei processi di costruzione della memoria collettiva. Le rappresentazioni vicendevoli hanno ripercorso le linee di demarcazione politico-culturale della guerra fredda, ritraendo l’altra parte come politicamente invischiata nella propaganda della destra italiana o slavo-comunista. L’esito paradossale di questo percorso di personalizzazione della colpa era l’assoluzione dei regimi, lasciava sullo sfondo la guerra perduta e un buon pezzo di ’900. L’Istria, nei due decenni oggetto della ricerca, per molti italiani non fu sull’altra sponda adriatica, ma un continente lontano; ma al tempo stesso in altre realtà familiari, in una dimensione privata, si mantenevano relazioni con i congiunti oltreconfine, non solo in termini di corrispondenza ma anche di aiuti, provenienti da chi si era stabilizzato in Italia e provvidenziali per chi era rimasto nella desolata miseria del dopoguerra istriano”. Quale fu la situazione “oggettiva” degli italiani rimasti dopo la prima massiccia ondata di esodo, cioè intorno al 1950? “Se per oggettiva intendiamo quantificabile, nei territori istro-quarnerini ceduti nel 1947, la popolazione italiana era stimabile attorno alle 225.000 unità. Quasi in concomitanza con il movimento delle opzioni, si avviò nel marzo 1948 il primo censimento ufficiale jugoslavo, che per le zone dell’Istria, Fiume, Zara e le isole quarnerine, definiva la cifra provvisoria di 79.575 italiani, con esclusione della Zona B. Nel nuovo censimento del 1953 il gruppo nazionale italiano risultava più che dimezzato, con 35.874 presenze, che nella terza rilevazione statistica del 1961 diventavano 25.614. Era cifra che per la prima volta comprendeva anche i territori dell’ex Zona B ed era destinata a scendere ulteriormente. Il minimo storico si raggiunse nel 1981 con circa 15.000 presenze”. Gli italiani rimasti divennero - e abbastanza bruscamente - da maggioranza minoranza e cittadini jugoslavi, tenuti ad obbedire alle leggi della Jugoslavia ma di nazionalità italiana. Come si può spiegare a chi vive lontano dal nostro territorio la complessità, difficoltà e ricchezza di questa situazione, che si può riassumere nella domanda: “Cosa significa essere una minoranza”? E’ una tematica che dovrebbe essere oggetto di riflessioni e dibattiti in città di confine come Trieste per capire, oltre che la nostra minoranza vivente in Croazia e Slovenia, la minoranza slovena residente fra noi. “Dobbiamo pensare che il tema della preservazione - ma anche della rigenerazione - delle identità culturali sia fondamentale per le minoranze, sebbene nel dopoguerra molti impegnati sui fronti della sopravvivenza, del superamento dei lutti, delle nuove integrazioni, abbiano delegato tale compito a ridotte élite. Solo ristretti gruppi di intellettuali furono capaci di ragionare in termini di salvaguardia del patrimonio linguistico, dei saperi e delle tradizioni, furono in grado di mantenere ottiche alternative e solidi legami con l’eredità di un passato che andava rivisitato ma non cancellato. La successiva ripresa della vitalità comunitaria si fondò sul loro lascito, sulle possibilità di trasmetterlo alle nuove leve che nel frattempo si erano formate. Nel contesto attuale il ricambio generazionale ha esteso la possibilità di attingere al patrimonio del passato, ma ha anche favorito la formazione di identità miste e consapevoli del ruolo di protagonista che le minoranze possono avere in senso culturale ed economico, come interfaccia tra lingue e tradizioni diverse. La minoranza italiana in Istria ha dimostrato come il tema della salvaguardia della cultura nazionale possa pacificamente convivere con altre identità, prefigurando una società multiculturale nella quale delle vecchie ideologie si usa solo ciò che può tornar utile nei progetti di contaminazione e di scambio”. Quale fu la più grande sofferenza dei rimasti del primo periodo dell’esodo, cioè intorno al 1950? “Diciamo che per i rimasti si prospettò un ventennio di difficoltà decrescente, sotto il profilo economico come del controllo sociale, entro una società che stentava a smilitarizzarsi e a democratizzarsi. Le testimonianze sono totalmente eloquenti sulla gamma delle problematicità: in tante storie familiari si sommarono eventi che anche presi singolarmente per altri nuclei erano stati sufficienti a determinare la scelta di partire; in questi casi diversi condizionamenti e vincoli evidentemente funzionarono da contrappeso. Forse la più sofferta fu l’irreversibile crisi degli assetti familiari e comunitari, il crollo di un sistema di vita; la sofferenza per l’allontanamento dei congiunti cresceva con il progredire dei distacchi e la desertificazione dei luoghi, sino a diventare drammatica quando se ne andavano gli ultimi anelli di una catena, con uno stillicidio di partenze che continuò sino agli anni ’60. Molti hanno indicato il tremendo vuoto generazionale che si aprì: la perdita dei coetanei fu vissuta in termini di “furto”, il sentimento spiazzante della solitudine comportò spaesamenti capaci di orientare il percorso di vita. Grave e protratto fu anche l’isolamento rispetto alla nazione madre; anche se a livello individuale e dei Circoli italiani di cultura, molti si diedero da fare per procurarsi libri e contatti, per una rete strutturata di scambi con l'Italia si dovette attendere il 1964. In tale torno di tempo non fu facile mantenere un profilo identitario per una minoranza che continuava a perdere peso, a subire la chiusura di scuole e circoli, ad essere accusata di separatezza e distacco rispetto alle organizzazioni dell’UAIS. Era incoraggiata la relazione con la minoranza slovena in Italia, tutelata dalla stessa normativa del Memorandum, ma l’Italia era pur sempre un paese capitalista e la sua produzione culturale poteva mettere sotto falsa luce quello che in Jugoslavia era definito in termini di progresso sociale. Grande doveva essere la confusione attorno ad un concetto di cultura che doveva coinvolgere gruppi dispersi e proletarizzati”. Dalla lettura della sua ricerca io ho tratto l’impressione che i rimasti di prima generazione sono lungamente vissuti in una situazione di disagio e sofferenza non minore di quella che hanno sofferto gli esuli, anche se diversa. Lei cosa ne pensa? “L'immagine di una separazione da guerra fredda, con esuli e rimasti divisi da filo spinato, antagonisti rispetto al primato delle ragioni e del dolore, è uno dei lasciti più penosi del dopoguerra e specifici di questo nostro nord-est. Credo che l’elaborazione del lutto per un mondo scomparso e la condizione dello spaesamento furono a lungo condivise dall’una e dall’altra parte, impegnate in contesti diversi ma che richiedevano un consistente lavoro di adattamento e di ridefinizione identitaria. Oggi è chiaro che un largo e comune sostrato culturale e linguistico unisce le memorie della diaspora a quelle dei rimasti, ne è sintomo il tema della preservazione dell’identità culturale, l'enfasi sull’autoctonia, le radici, una territorialità che materialmente e simbolicamente contiene il ceppo delle origini. Sul piano dell'esperienza, entrambe le parti sperimentarono sentimenti minoritari e il travaglio dell’accoglienza: l’una nell’essere accolta, l’altra nell'accogliere altre etnie e culture; entrambe il restringersi della parlata materna agli ambiti strettamente familiari; entrambe la condizione di chi sostenne il peso schiacciante della storia”. Language

Language English

English